生态与应用气象学院始终坚持党的全面领导,全面贯彻党的教育方针,以人才培养为中心,聚焦立德树人根本任务,坚守“为党育人、为国育才”的初心使命,努力构建具有气象特色的高质量本科人才培养体系,本科教育教学工作取得了新进展。

一、传承气象特色,推进学院创新发展

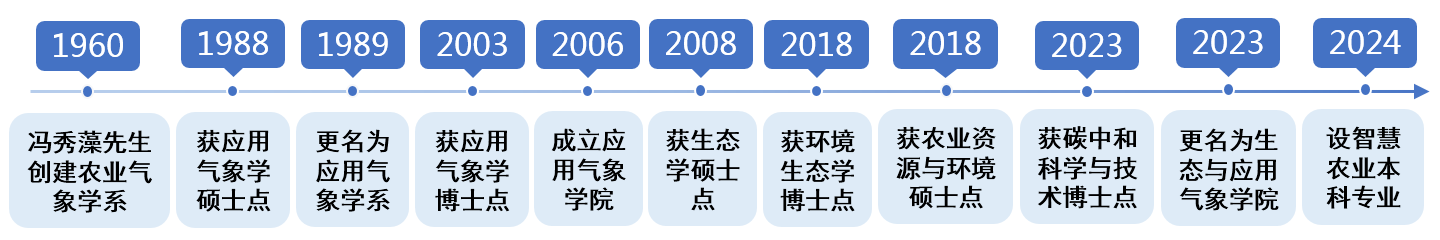

生态与应用气象学院前身是1960年南京气象学院创建时成立的农业气象学系,由我国著名农业气象学家冯秀藻先生创建,1989年更名为应用气象学系,2006年成立应用气象学院,2023年更名为生态与应用气象学院。

学院现设有应用气象学、生态学、农业资源与环境和智慧农业4个本科专业,应用气象学、生态学、农业资源与环境3个学术型硕士学位授权点和农业专业硕士学位授权点,应用气象学、环境生态学、碳中和科学与技术3个二级博士学位授权点,具有完整的本-硕-博一体化培养体系。1988年获得应用气象学硕士学位授权点,2003年获得应用气象学博士学位授权点。2008年获得生态学一级学科硕士学位授权点,2018年获得环境生态学二级博士学位授权点。2018年获得农业资源与环境一级学科硕士学位授权点。2023年获得碳中和科学与技术博士学位授权点。

学院历史沿革

专业和硕博士点设置

二、坚持党建引领,落实立德树人任务

学院以“党建业务双强双促”为目标,持续推进党建与业务深度融合机制,通过“党建领航+政治引领、党建创新+组织管理、党建赋能+学科建设、党建协作+立德树人”工作体系,全面提升教学科研水平和人才培养质量,通过打造基层党支部队伍、深耕课程思政和加强师德师风建设等系列举措推进本科教育教学工作。

(一)选优配强支部书记

四个教工党支部实现支部书记“双带头人”全覆盖,提高了教工党支部的凝聚力和战斗力。以样板党支部建设为契机,努力打造“一支部一特色”,学院党委获党建工作创新奖,应气教工支部、生态教工支部获得“最佳党日活动”荣誉,农资教工支部、生态学教工支部被评为校先进基层党组织,其中生态学教工支部获批2024年省级“样板党支部”建设单位。

(二)构建“大思政”工作格局

将思政教育元素有机融入专业教育体系各环节,学院党政齐抓共管、思政队伍具体落实、全体教师积极参与,持续提升铸魂育人新成效。按照《南京信息工程大学课程思政教学元素融入专业教学的指导意见》,积极推动专业课程的课程思政工作。近三年,《生物统计学》和《土壤地理学》等7门课程获校课程思政示范课程立项。王伟老师主讲的《农业气象学》获批大气科学教指委“课程思政”示范课。同时依托南京信息工程大学农业气象试验站,搭建大学生“学农思政”劳动实践教育平台,落实高校立德树人根本任务。“践行耕读教育,传承农耕文化——新农科场域下涉农专业的劳动育人实践研究”获批江苏省高校劳动教育优秀实践项目。

(三)加强师德师风建设

成立师德师风建设工作小组,学院官网设置“师德师风”专版,提供相关法规和学习文件。严格教师准入制度,把师德师风考核列为教师考核之首,评选表彰优秀教师,建立师德师风负面清单制度,积极引导教师弘扬高尚师德,将教书育人和思想道德修养提升相结合。生态与应用气象学院分工会分别荣获进步奖和先进集体荣誉称号,应用气象学系获评“三育人”先进集体,副院长肖薇被评为江苏省“科技创新十大女杰”、 “十行百星”巾帼创业创新典型——“巾帼科技之星”和江苏省 “三八红旗手”及中国气象学会“全国优秀青年气象科技工作者”等称号。学院院长冯兆忠、副院长沈李东分别被评为南京信息工程大学“师德先进个人”称号。

教师部分获奖或荣誉证书

三、注重教学相长,优化质量保障体系

(一)不断健全管理规章制度

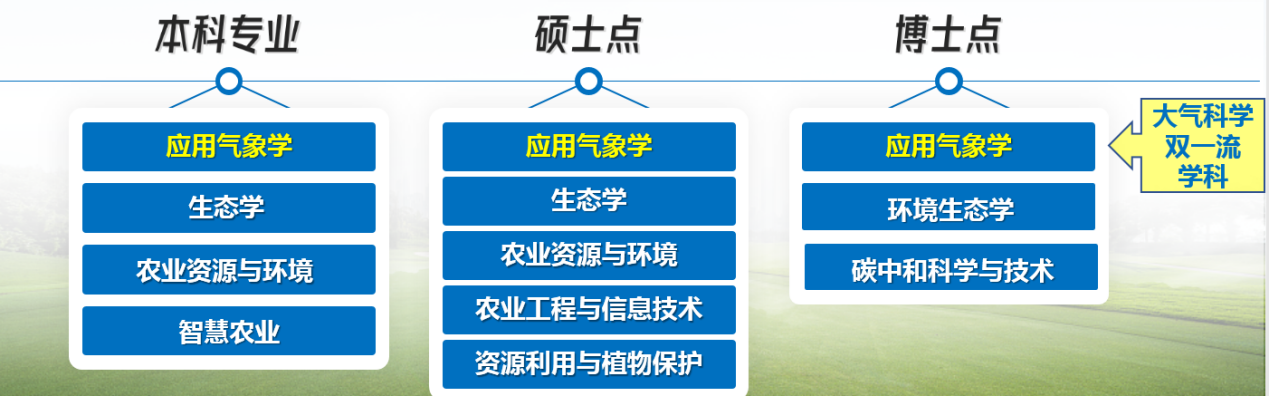

校院两级教学质量保障体系通力协作、高效运转。学院依托学校管理体系,进一步健全学院各项教学管理规章制度,从管理、教学、评价、奖惩四个方面着手,严控教学环节,形成行之有效的教学管理规章制度。本科教学工作有章可循,有法可依,有力地保障了本科教育教学工作的正常有序开展,促进了优良学风和教风的形成,提高了本科教学水平和人才培养质量。

学院部分规章制度

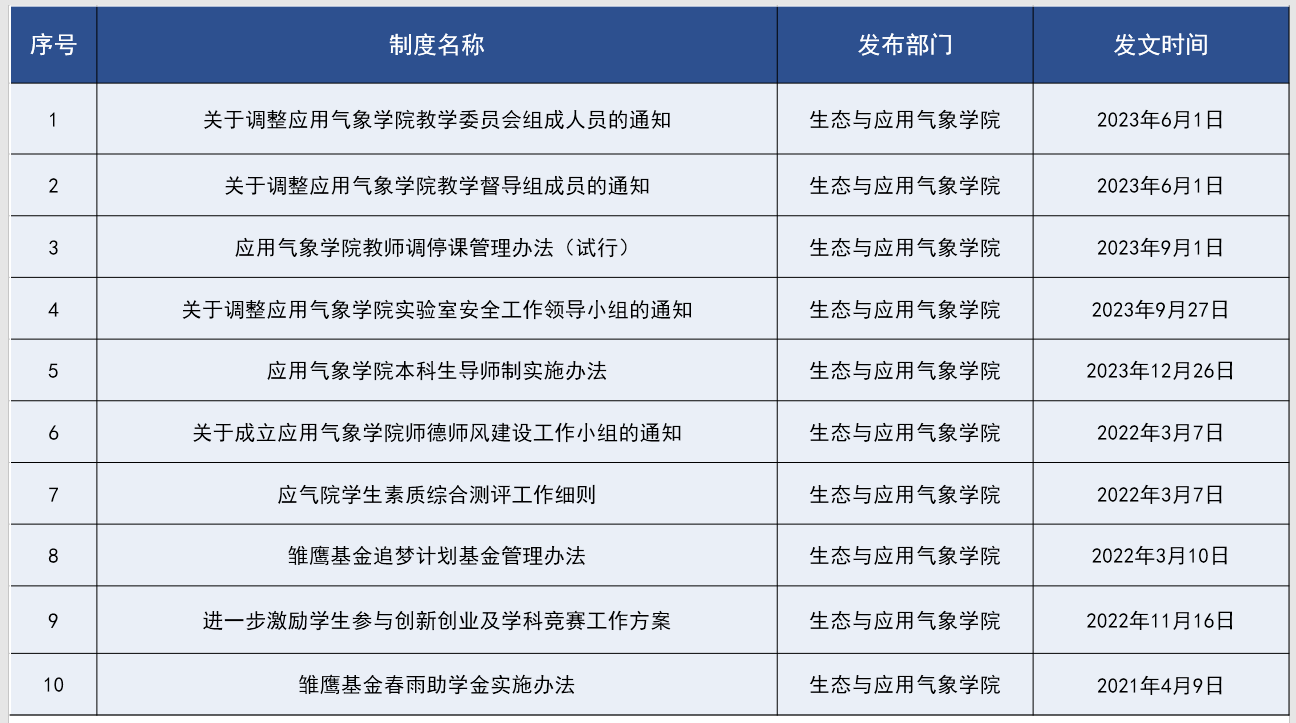

(二)重视质量保障队伍建设

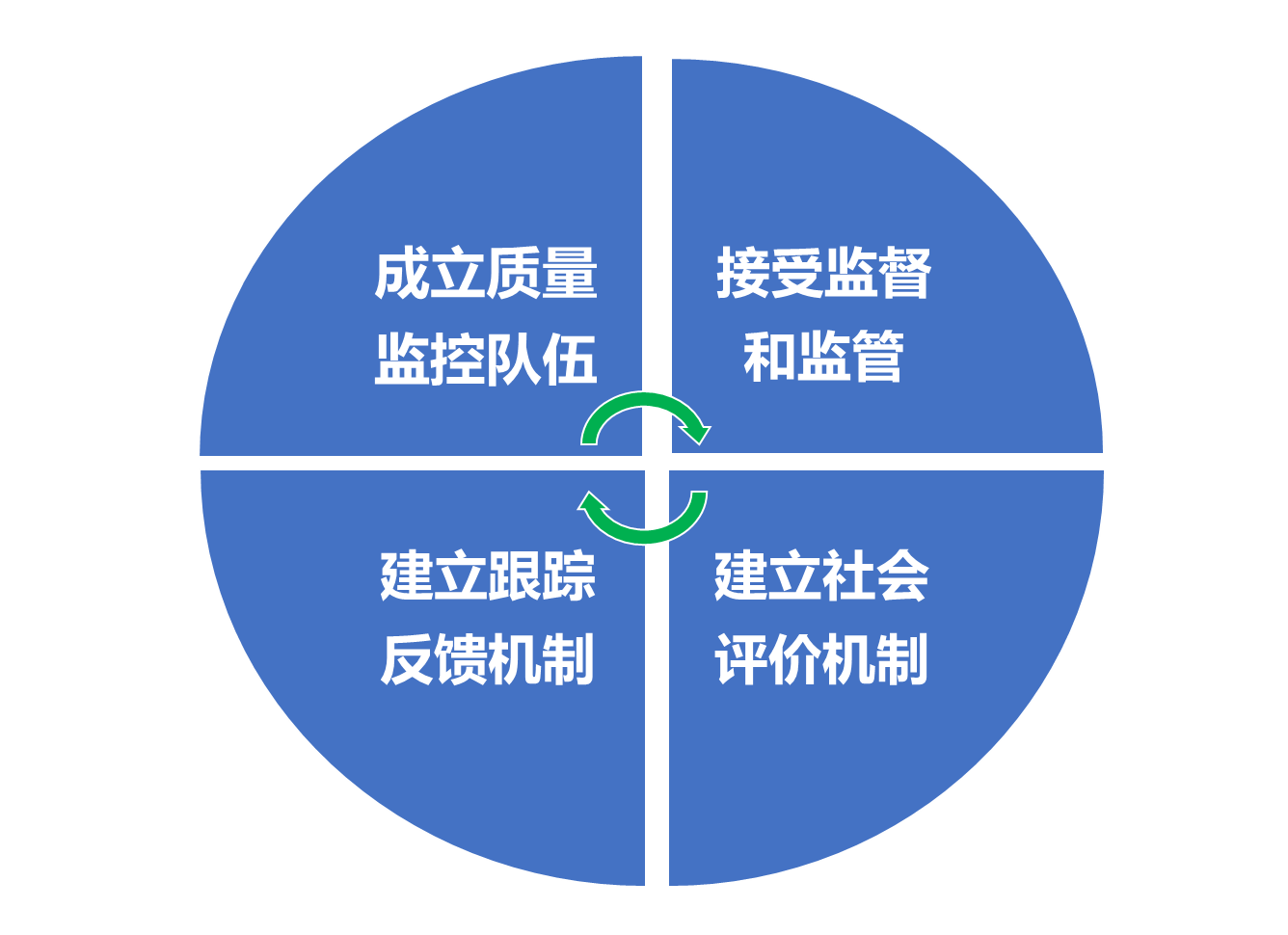

成立教学委员会、教学督导组和学生教学管理信息员等质量监控队伍,实现了教学检查常态化、领导干部听课制度化、教学督导工作精细化。每学期召开教学座谈会,接受教师和学生对教学的监督,强化全程监管,建立了完善的毕业生跟踪反馈机制和社会评价机制,注重收集用人单位反馈意见,接受社会监督。

教育教学质量保障队伍建设

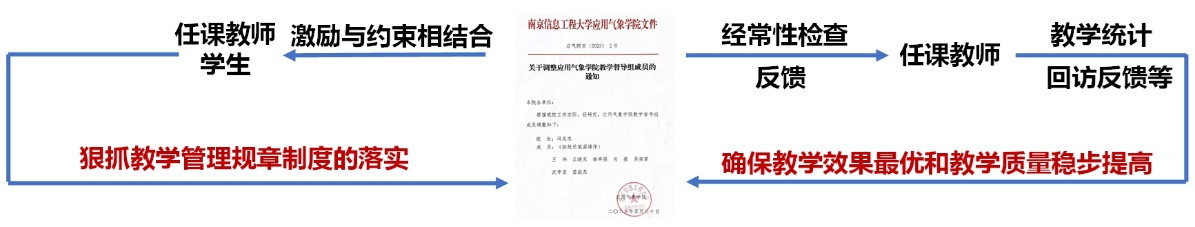

(三)构建教学闭环监控体系

对教学全过程进行“闭环质量监控体系”监控。一是开展经常性检查,及时反馈给任课教师,通过教学自我评估、网上评教、督导随查、教学统计、回访反馈等机制确保教学效果最优和教学质量稳步提高。二是激励与约束相结合,狠抓教学管理规章制度的落实。对教学名师、教学成果、精品课程等实行奖励和表彰,激励和引导教师把精力投入到教学工作中,提高教学质量。

闭环监控体系

四、坚持守正创新,教育教学成效彰显

(一)内培外引,打造一流师资队伍

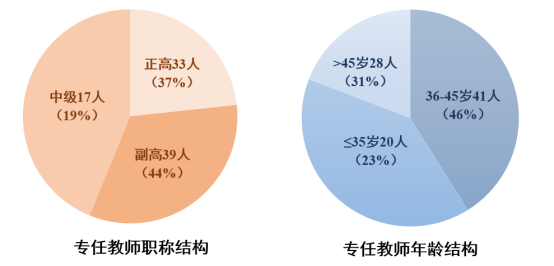

学院秉持“人才优先、团队协作、优化结构”的师资建设理念,积极打造卓越的师资队伍。学院现有88名专任教师,其中教授32人、副教授37人;教育部创新团队1个,江苏省“双创”团队和“333工程”领军型人才团队各1个;国家重点研发计划项目首席科学家2人、国家杰出青年基金获得者2人、教育部特聘教授1人、教育部青年学者1人、国家重大人才工程B类青年拔尖人才1人、“国家海外引才计划”青年学者1人,以及其他省部级人才20余人次。学院中青年教师博士率达到100%,具有海外经历教师占比达60%以上,构成了一支学科结构合理、创新性强、综合素质高的师资队伍。

教师职称和年龄结构

创新团队和人才项目

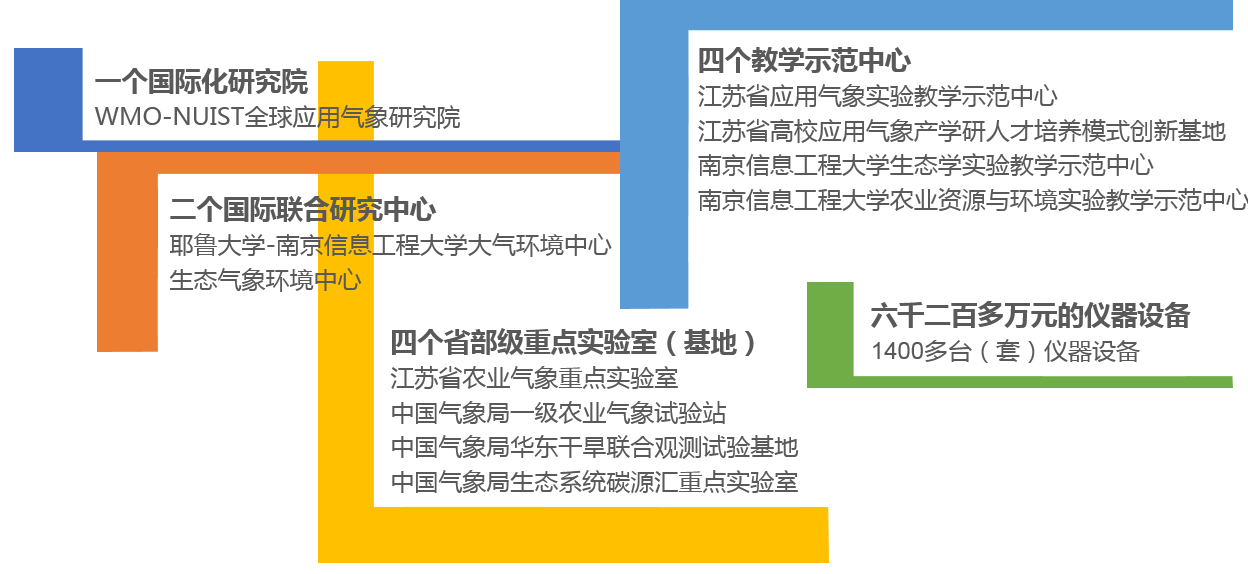

(二)科教融汇,搭建多元教研平台

学院高度重视实践教学,拥有教学实验室16间,总面积830 m2。各类仪器设备1455台套,总价值6247万元。每年为本科生开设41门实验课程,其中独立设课的实验课程26门,开设实验项目总数245个,其中综合性、设计性实验项目占比达到77%。着力推进教学基地建设,建有1个国际化研究院(全球应用气象研究院);2个国际联合研究中心(耶鲁大学-南京信息工程大学大气环境中心和生态气象环境中心);4个省部级重点实验室(基地)(江苏省农业气象重点实验室、中国气象局生态系统碳源汇重点实验室、中国气象局一级农业气象试验站和中国气象局华东干旱联合观测试验基地)和4个教学示范中心(江苏省应用气象试验教学示范中心、江苏省高校应用气象产学研人才培养模式创新基地、南京信息工程大学生态学实验教学示范中心和南京信息工程大学农业资源与环境实验教学示范中心);并建有江苏省“应用气象及生态科普基地”;共建教育部“大气科学与环境气象实验教学中心”和“大气科学与气象信息虚拟仿真实验教学中心”。

学院主要平台(基地)

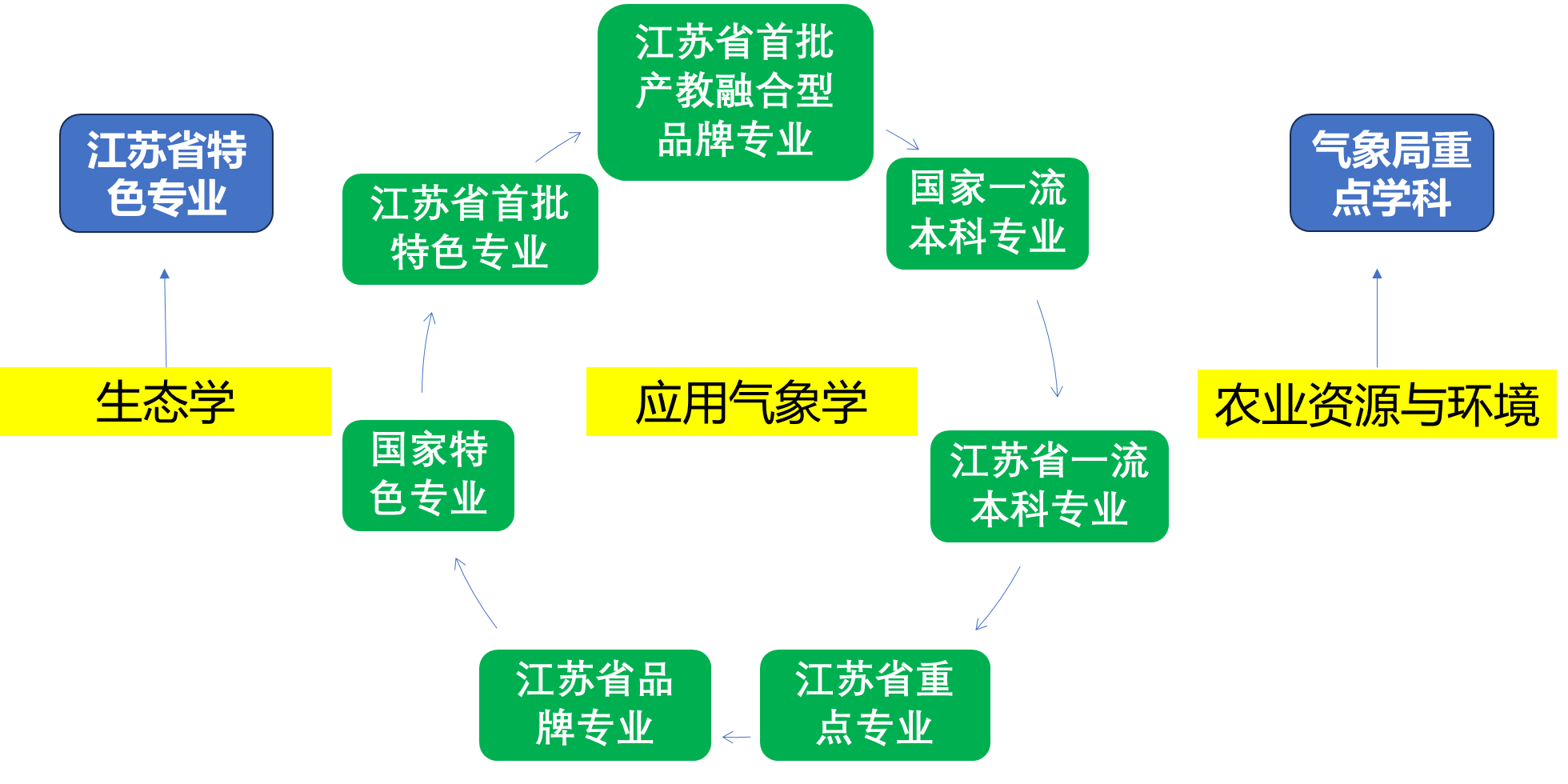

(三)深化内涵,不断强化专业建设

学院深化气象专业内涵发展,聚焦国家战略布局和行业及区域发展需求,专业建设质量稳步提升。应用气象学专业2006年获批为江苏省首批特色专业,2008年获批为国家特色专业建设点和江苏省品牌专业建设点,2012年获批为江苏省重点专业,2019年获江苏省一流本科专业建设点,2022年获国家一流本科专业和江苏省首批产教融合型品牌专业建设点,专业连续十多年为A++专业,在全国高校同类专业中排名第一(五星级专业)。生态学专业2008年获批为江苏省特色专业建设点。农业资源与环境专业2008年获批气象局重点学科。

专业建设成效

(四)凝练特色,积极推进课程建设

学院突出气象特色,推出了一批精品专业课程,打造了一批一流课程。《农业气象学》被评为国家一流本科课程和省级一流课程,《气象灾害学》和《地表能量交换》被评为省级一流本科课程。拥有《农业气象学原理》、《气候资源学》、《微气象学》、《生态气象学》等10余部省部级精品教材。先后获江苏省教学成果特等奖1项、一等奖2项、二等奖多项。学院还承担了世界气象组织区域培训中心农业气象学国际教育和培训任务。学校受教育部大气科学教学指导委员会委托制定“应用气象学专业国家教学质量标准”。

部分省部级重点教材

(五)以赛促学,深化创新创业教育

以学科竞赛为驱动,以提升学生学习成效为导向,构建实践创新人才培养模式,持续培育学生创新意识和创新能力。实行本科生导师制,成立“学生创新创业及学科竞赛工作领导小组”,制定针对学生和教师的奖励措施,保障双创工作方案扎实稳定推进。近年来,学院学生积极参加各级各类赛事并获得佳绩。近三年学生国家级学科和双创竞赛获奖78人次,省部级获奖70人次,2023年在全国大学生数学建模比赛获得2项国家级奖项,全国大学生生命科学竞赛中获得11项国家级奖项,全国大学生创新体验竞赛获得11项国家级奖项。

学生部分获奖证书

(六)全面发展,促进育人实效提升

秉承“厚基础、强实践、重应用、能创业”的人才培养理念,坚持理论与实践结合,突出气象特色,促进学生全面发展,提高人才培养质量。围绕国家战略,以行业与地方发展需要为导向,学院培养了大量具有气象背景的优秀人才,其中有中国气象局局长、加拿大皇家科学院院士、耶鲁大学终身教授等优秀校友,有遍布祖国各地的优秀气象科技人员。毕业生主要在气象、环境、农业、海洋、国防、民航等部门从事科研、业务、教学、管理等工作,深受社会大众的欢迎。近三来,学院本科生就业率均超过97%,高质量就业率稳定在95%以上,继续深造率45%左右。每年为江苏省重点产业链输送30余名从事科技攻关、产品研发、技术服务等工作的创新创业人才,积极发挥“中国气象谷”的辐射带动作用和社会服务功能。

五、结束语

生态与应用气象学院将以新一轮的本科教育教学评估为契机,以评促建、以评促改,全面落实立德树人的根本任务。在一流学科建设指导下,以学生为中心,持续提升教育教学水平,培养具有“生态环境气象”特色的“厚基础、强实践、重创新、能创业”的复合型人才。